Dok. 14-144

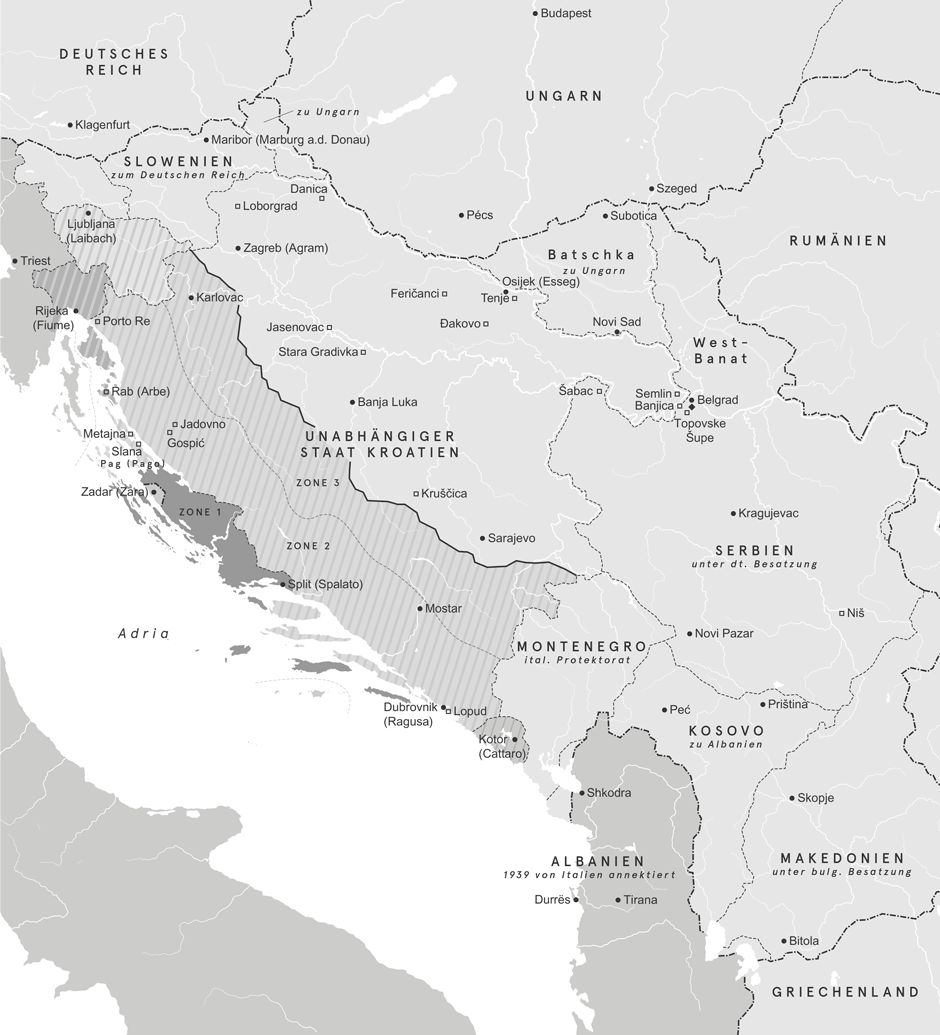

Hilda Dajč schildert einer Freundin am 7. Februar 1942 in einem Brief aus Semlin bei Belgrad die Verzweiflung der Lagerinsassen

Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass unsere Begegnung einen derartigen Sturm der Gefühle in mir

Staatsgrenzen von 1937

Staatsgrenzen von 1937

Hilda Dajč (1922–1942), Architekturstudentin; unter der deutschen Besatzungarbeitete sie freiwillig als Krankenschwester im jüdischen Krankenhaus; im Dez. 1941 im Lager Semlin interniert und 1942 im Gaswagen ermordet.

Meine Liebe,

ich hätte mir nicht vorstellen können, dass unsere Begegnung – obwohl ich Dich erwartet hatte – einen derartigen Sturm der Gefühle in mir auslösen und noch mehr Unruhe in meinen ohnehin chaotischen seelischen Zustand bringen würde. [Eine Seele], die überhaupt nicht zur Ruhe kommen kann. Am Stacheldraht endet alles Philosophieren, und die Wirklichkeit, die Ihr Euch außerhalb nicht im Entferntesten vorstellen könnt, weil Ihr vor Schmerz aufheulen würdet, präsentiert sich in vollem Umfang. Diese Wirklichkeit ist jenseits jeder Vorstellungskraft, unser Elend unermesslich. All die Phrasen von der Kraft des Geistes klingen hohl angesichts der Tränen vor Hunger und Kälte. Alle Hoffnungen auf eine baldige Entlassung lösen sich auf angesichts des passiven Dahinvegetierens, das mit Leben überhaupt nichts zu tun hat. Das ist nicht einmal die Ironie des Lebens. Es ist tiefste Tragödie. Wir können es aushalten, nicht etwa weil wir stark wären, sondern weil wir uns nicht jeden Augenblick das unendliche Elend bewusst machen, das unser Leben ausmacht.

Wir sind schon fast neun Wochen hier, und ich bin gerade noch fähig, etwas zu schreiben, kann noch ein klein wenig denken. Ausnahmslos jeden Abend lese ich Deine und Nadas Briefe, und das ist der einzige Moment, wo ich etwas anderes bin als nur Lagerinsasse. Das Zuchthaus ist ein Paradies im Vergleich hierzu. Wir wissen weder weshalb noch wozu oder für wie lange wir verurteilt worden sind. Alles auf Erden ist wunderbar, auch die elendigste Existenz außerhalb des Lagers, aber dies hier ist die Inkarnation allen Übels. Wir werden alle böse, weil wir hungrig sind, wir werden aggressiv und zählen die Bissen des Nachbarn, alle sind verzweifelt – und dennoch bringt sich niemand um, weil wir alle einer Masse von Tieren gleichen, die ich verachte. Ich hasse uns, weil wir alle gleichermaßen zugrunde gehen.

Wir sind der Welt nahe – und doch so fern von ihr. Wir haben zu keinem Menschen Verbindung, doch das Leben jedes Einzelnen draußen geht einfach weiter, als ob sich einen halben Kilometer weiter nicht die Abschlachtung von sechstausend Unschuldigen abspielen würde. In unserer Feigheit sind wir alle gleich – Ihr und wir.

Genug! Ich bin dennoch kein solcher Feigling, wie Du aus meinen Zeilen schließen könntest. Ich ertrage alles, was mich betrifft, leicht und schmerzlos. Aber diese Umgebung. Das ist es, was mir so auf die Nerven geht. Es sind die Leute. Weder der Hunger, der einen weinen macht, noch die Kälte, die dir das Wasser im Glas und das Blut in den Adern gefrieren lässt, noch der Gestank der Latrinen oder der Ostwind – nichts ist so abscheulich wie dieser Haufen Menschen, der Mitleid verdient. Du aber kannst ihm nicht helfen, sondern musst dich über ihn aufschwingen und ihn verachten.

Warum sprechen diese Leute immer nur darüber, was ihre Gedärme und die übrigen Organe dieses sehr geschätzten Kadavers beleidigt? Apropos, vor ein paar Tagen haben wir die Leichen hergerichtet, es waren 27, im türkischen Pavillon, und zwar alle in einer Reihe und von Angesicht zu Angesicht. Für mich gibt es nichts Ekelerregendes mehr, auch meine dreckige Arbeit nicht. Man könnte alles, wenn man bloß das wüsste, was einem vorenthalten bleibt – wann nämlich die Gnade ihre Pforten öffnet. Was haben sie mit uns vor? Wir sind in ständiger Anspannung: Werden sie uns erschießen? Uns in die Luft sprengen, nach Polen deportieren? Das ist alles nebensächlich! Man muss die Gegenwart einfach überspringen, sie ist überhaupt nicht angenehm. Überhaupt nicht.

Jetzt ist es halb drei. Ich habe Nachtschicht in der Ambulanz (jede vierte Nacht), im Pavillon husten sie im Chor, und man hört, wie die Regentropfen aufs Dach herunterprasseln. [...] Mirjana, meine Liebe, wir sind mieses Sklavenpack, ja noch weniger: Nicht einmal Aussätzige, eine verachtete und hungrige Horde sind wir. Und wenn ein Mensch trotz alledem etwas Leben sieht – wie Dich –, fühlt er auf einmal ganz neue Lebenssäfte durch sich strömen. Nur – ja, dieses ewige „Nur“ – sich danach wieder vom Leben losreißen [zu müssen], ist so schmerzhaft und bitter, dass auch ein Meer vergossener Tränen dafür kein Maßstab wäre. Wie schwer es jetzt erst für mich ist. Ich weine und alle lachen: „Du schuftest wie ein Mann und weinst wie eine sentimentale Göre?!“ Aber was soll ich denn tun, wenn meine Seele schmerzt? Das ist der Refrain, den ich schon die ganze Nacht wiederhole. Ich weiß, dass es keine Chance gibt, bald von hier wegzukommen, und draußen seid Ihr, Du und Nada, das Einzige, was mich mit Belgrad verbindet und das ich in unerklärlicher Widersprüchlichkeit gleichzeitig schrecklich hasse und liebe. Du weißt nicht – ebenso wenig wie ich das wusste –, was es bedeutet, hier zu sein. Ich wünsche Dir, dass Du es nie erfahren musst. Ich habe mich schon als Kind davor gefürchtet, bei lebendigem Leib begraben zu werden. Auch das hier ist eine Art Scheintod. Gibt es nach ihm eine Auferstehung?

Ich habe nie so viel an Euch beide gedacht wie jetzt. Ich unterhalte mich ständig mit Euch und möchte Euch sehen, weil Ihr für mich jenes „verlorene Paradies“ seid.

In Liebe, Eure Lagerinsassin