Dok. 03-151

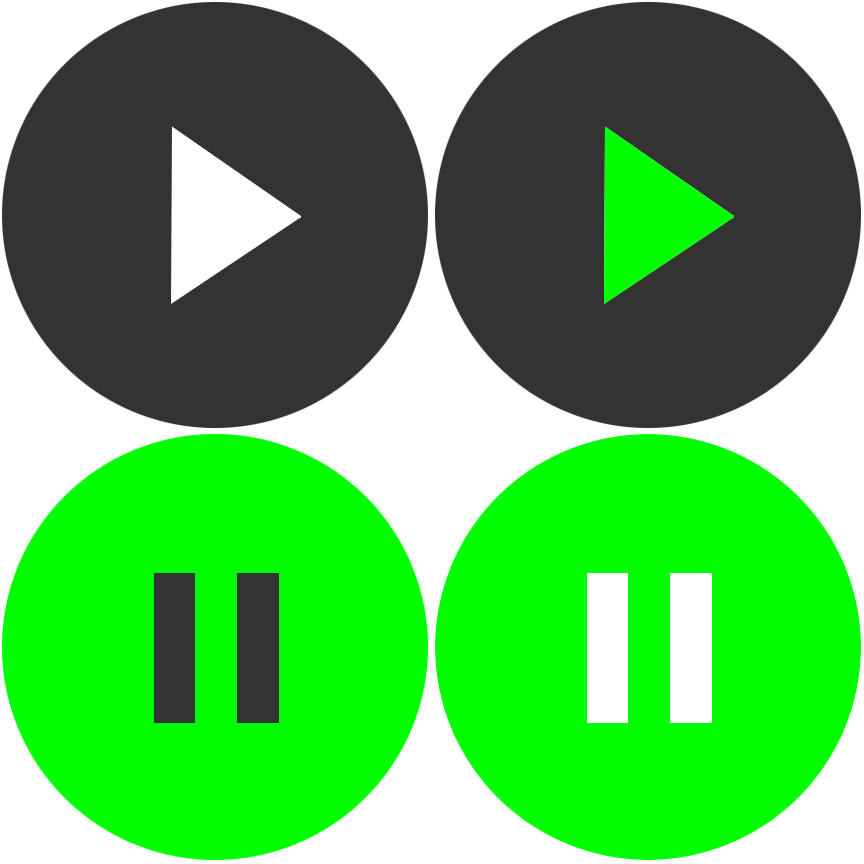

Paula Rosenberg schreibt über ihre Zwangsumsiedlung von Wien nach Opole Lubelskie am 15. Februar 1941

Liebste Flora und lieber Oskar. Wir haben eben

._._._ Staatsgrenzen von 1937

Paula Rosenberg, geb. Gewitsch (*1885), Hausfrau; verheiratet mit Heinrich (Heinz) Salomon Rosenberg (*1871), Kaufmann, Kommerzialrat; von 1900 an Inhaber der Firma „Bernfeld & Rosenberg“, 1938 kurzzeitig in Buchenwald inhaftiert. Die Auswanderungsbemühungen der Rosenbergs scheiterten, sie wurden am 15.2.1941 nach Opole Lubelskie im Generalgouvernement deportiert und von dort aus vermutlich weiter in das Vernichtungslager Bełżec oder Sobibór; nach 1945 für tot erklärt.

Dr. Oskar Stricker-Barolin (1886–1972), Arzt; von 1914 an Kriegsdienst, 1920 Rückkehr aus Kriegsgefangenschaft, 1938 Entzug der Ordination, Selbstmordversuch im Haus der Gestapo am Wiener Morzinplatz; leitete von 1945 an die urologische Abt. am Erzherzogin-Sophie-Spital in Wien.

Dr. Siegfried Stettner (*1903), Arzt; wurde am 15.2.1941 von Wien nach Opole Lubelskie deportiert und ist vermutlich umgekommen; er war laut eines Berichts für die Jüdische Soziale Selbsthilfe vom 28.7.1941 nach der Deportation in Opole als Arzt in der Krankenstation tätig.

Vermutlich: Helene Adelberg, geb. Gewitsch (1881–1942), wurde am 14.6.1942 nach Sobibór deportiert und dort ermordet.

Handschriftl. Brief an Oskar und Flora Stricker in Wien

[…]

Liebste Flora u. lieber Oskar. Wir haben eben Eure beiden Karten bekommen und freuen uns riesig drüber. Wir wollen versuchen, Euch die Zustände von hier zu schildern. Zuerst sind wir in Wien um 3 Uhr früh zum Aspangbahnhof gebracht worden in offenen Lastautos, von wo wir erst um ½ 12 Uhr vorm. wegfuhren; dabei in Waggons ohne Klo und ohne Erlaubnis abzutreten. Wir haben uns so gut wie möglich mit einem Glas während der 36stündigen Fahrt geholfen; dabei die letzten 2 Stunden in offenen Viehwagen auf einer Kleinbahn. Ihr seid in einem Irrtum zu glauben, daß für irgend etwas vorgesorgt war. Der Ort ist ungefähr so, wie wenn man von der Hinterbrücke nach Gaaden geht, ein unerhörter Schmutz, überall niedere Häuser mit Schindeln oder Strohdächern. Die Bevölkerung polnische Juden, die hauptsächlich Jiddisch sprechen: Arier mußten ihre Wohnungen hier verlassen und wohnen weiter weg. Daher wissen wir gar nicht, ob es einen Sinn hat, Polnisch zu lernen, weil wir gar keine Gelegenheit haben, es zu hören. Wir haben die ersten 2 Nächte in einem Zimmer eines unbeschreiblichen Gasthauses zu ungefähr 30 Personen auf Stroh sitzend verbracht und haben dann mit Hilfe eines Bekannten von der Castellezg. bei sehr guten Menschen ein Bett für uns beide bekommen; es ist aber ein Raum, der nur ungefähr mit einem Kuhstall bei uns verglichen werden könnte (keineswegs aufgeschnitten), dabei müssen wir dankbar sein, hier zu sein, weil die Leute uns einfach mitleben lassen, wo wir sonst glatt verhungern könnten. Die Ausspeisung ist es nur dem Namen nach u. besteht aus einem Tee um etwa 10 Uhr, wenn man Glück hat, ihn zu bekommen (wir haben Tee vom Abend in unsrer Thermosflasche), ein Viertelbrot per Person und zu Mittag ein Schöpflöffel irgend einer Wassersuppe, sonst nichts. Wir bekommen von unseren Hausleuten noch verschiedenes dazu. Mit Geld ist hier alles zu haben, Fleisch, Geflügel, Eier, so viel man will, Zucker ist sehr wenig u. teuer sowie Fett, auch weißes Mehl wenig u. teuer. Das Brot ist schwarz, aber man gewöhnt sich dran. Man hat den armen Juden die Geschäfte geschlossen, und sie leben anscheinend von irgend welchen Schleichgeschäften; es ist daher gar nicht dran zu denken, daß wir zu einem Verdienst kommen könnten. Wie vorigen Freitag der 2. resp. 3. Transport kam (der 2te ist nach Kielce gegangen), wurden im Tempel 300 Schlafstellen, immer 4 übereinander für je 2 Personen, hergerichtet, es kamen aber 1000 Personen (so wie wir gegen 10 Uhr nachts, wahrscheinlich, damit niemand diese Transporte sieht). Viele sind die ganze Nacht herumgeirrt, dabei zahlreiche alte Menschen auch à la Tante Rosa. Wo alle untergebracht wurden, ist unbekannt, dabei sollen schon wieder 1000-2000 kommen. Die Eingeborenen fürchten, daß hier ein Ghetto errichtet wird und der Ort abgesperrt, in welchem Fall gar keine Lebensmittel hereinkommen könnten. Es dürften ungefähr 7-8 tausend Einwohner sein; der Ort besteht aus einem Markt u. ein paar armseligen Häuserreihen. Wenn wir hier Geld hätten, könnten wir uns, wie gesagt, alles kaufen; was die Päckchen betrifft, ist alles ziemlich gleichgültig, weil wir es so nur unsrer Hausfrau geben würden, natürlich wären z.B. Konserven oder Käse oder Fett sehr gut.

[…]

Ich muß noch die sanitären Verhältnisse ein bissl schildern. Es ist eine offene Latrine für 10 Personen im Ort; wenn zu viele Leute dort angestellt sind, setzen sie sich einfach irgend wo auf die Straße, am Abend selbstverständlich. Das Wasser wird aus Brunnen geschöpft, ohne Kanalisierung aus ungefähr 4-5 m Tiefe. Die Leute tragen Kübel nach Hause, die sie in ein größeres Gefäß im Strohraum leeren. Dort werden auch gleich Schuhe geputzt u. in denselben Kübeln die Erdäpfel gewaschen. Dr. Stettner meint, die hiesige Bevölkerung muß unerhört immunisiert sein, wenn noch einer hier lebt. Unsre Hausleute, Mann, Frau, 4 Kinder, haben voriges Jahr Typhus gehabt, was sie als nichts besonderes erwähnen.

Die Ausspeise ist ungefähr 10 Minuten von unserem Wohnort entfernt. Das amerikanische Konsulat wollen wir zunächst noch nicht von unserer Adreßänderung verständigen, damit nicht unser Fall als hoffnungslos abgetan wird. In der ortsansässigen Bevölkerung sind zahlreiche jüdische Schneider und Schuhmacher, die gerne nützliche Arbeit leisten würden. So hat unser Wohnungsinhaber in fleißiger Arbeit in der kürzesten Zeit einen Anzug für einen christlichen Polen angefertigt. Wenn Du nichts dagegen hast, möchten wir es mit der Post beim Bisherigen belassen. Wenn Du es aber wünschen solltest, würden wir sie vom Postamt an uns umadressieren lassen, uns ist es sehr lieb, wenn Du eine Kontrolle darüber hast, welche Briefe für uns weitergesendet werden.

Dr. Stettner hat uns Grüße von der Familie Gymnasial Prof. Dr. Oppenheim überbracht. Wir haben uns darüber sehr gefreut und danken den Oppenheims und der Helene sehr für die Veranlassung. Dr. Stettner, der sehr anerkennend von Dir gesprochen hat, hat davon gesprochen, daß 15 jüdische Patienten im hiesigen Spital untergebracht wurden. Der leitende christliche Arzt habe erklärt, er könne diese Zahl nicht überschreiten lassen. Man hätte ein Hospiz mit 30 Betten errichten wollen; aber der Judenrat habe keine Mittel, der Bau wurde augenscheinlich nicht durchgeführt. Deine Ratschläge haben sich als sehr zweckmäßig erwiesen. Es wird auch hervorgehoben, daß im Falle einer Epidemie eine Isolierung ganz ausgeschlossen wäre. Die Gefahren (Trinkwasser, Flecktyphus u.a.) wurden betont. Wenn eine Absicht bestünde, den Emigranten zu helfen, so wäre sie durchzuführen, obschon der Anteil an Alten und Gebrechlichen sehr hoch ist. Daß die Nahrung gänzlich unzureichend ist – wenn man sich nichts dazu kaufen kann –, wird vielseitig zugegeben. Es fehlt auch an der richtigen Harmonie zwischen dem Judenrat, den Ostjuden einerseits und den Westjuden andererseits. Dabei hat der Judenrat auch deshalb weniger Autorität, weil doch seine Schutzbefohlenen zusehen, wie er vor anderen Leuten kriechen muß. Wenn man das furchtbare Elend – auch die primitiven Lebensverhältnisse – der ansässigen Juden sieht, so will man ihnen keinen Vorwurf machen eingedenk der Worte Friedrich Hebbels in seinem berühmten Gedicht:

Was war in Eurer Märt’rer Leib zu lesen

Wenn man zerfetzt hervor sie stieß an Licht?

Doch nur, wie hart die Folterbank gewesen;

Für Sünden hielt man ihre Wunden nicht!

Viele herzliche Grüße an alle

Heinz u. Paula

[…]