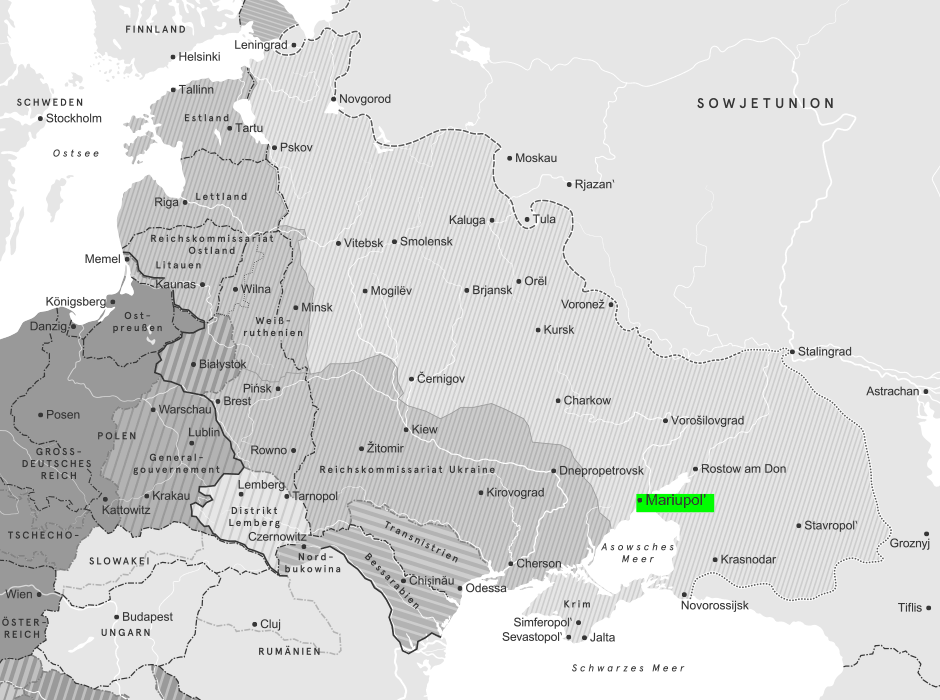

Dok. 07-107

Sara Glejch beschreibt im Herbst 1941 die Ausplünderung der Juden von Mariupol’ und schildert, wie sie das Massaker vom 20. Oktober 1941 überlebte

Dann waren wir an der Reihe und

Staatsgrenzen von 1937

Staatsgrenzen von 1937 Staatsgrenzen und Grenzen der Unionsrepubliken der UdSSR 1938–1941

Staatsgrenzen und Grenzen der Unionsrepubliken der UdSSR 1938–1941 Deutsch-sowjetische Demarkationslinie im besetzten Polen vom 28. Sept.1939

Deutsch-sowjetische Demarkationslinie im besetzten Polen vom 28. Sept.1939 Grenze zwischen den eingegliederten Gebieten und dem Generalgouvernement

Grenze zwischen den eingegliederten Gebieten und dem Generalgouvernement

Sara Glejch (*1909), Studentin; konnte sich in unbesetztes Gebiet durchschlagen, überlebte den Zweiten Weltkrieg.

Möglicherweise: Bejla Glejch (1880–1941).

Möglicherweise: Abraham Glejch (1880–1941).

Vladimir Glejch (1938–1941).

Fanja Glejch (1913–1941), Ingenieurin, war Sara Glejchs Schwester.

Die Rojanovs waren Fanjas Schwiegereltern.

Emmanuil Grodzinskij (1892–1941).

Vera Kul’man (1898–1941?), überlebte den Krieg nicht.

Handschriftl. Bericht

[…]

20. Oktober – […] Dann waren wir an der Reihe und hatten, als wir hinter die Scheune kamen, das ganze Schreckensbild eines sinnlosen, ja absurden, in Demut ertragenen Todes vor Augen. In diesem Leichenhaufen liegen irgendwo schon Mama und Papa. Ich hatte ihr Leben um einige Stunden verkürzt, weil ich sie mit dem Lastwagen losgeschickt hatte. Wir wurden zu den Gräben getrieben, die zur Verteidigung der Stadt ausgehoben worden waren. In diesen nun nutzlosen Gräben fanden 9000 Juden den Tod. Man befahl uns, uns bis aufs Hemd auszuziehen, dann durchsuchten sie uns nach Geld und Dokumenten und jagten uns am Grabenrand entlang. Allerdings es gab schon keinen Rand mehr: Etwa einen halben Kilometer weit waren die Gräben bis oben gefüllt mit Leichen und mit tödlich verletzten Leuten, die um eine weitere Kugel bettelten, um endlich erlöst zu werden. Wir stiegen über die Körper. In jeder grauhaarigen Frau glaubte ich, meine Mutter zu erkennen. Ich warf mich auf die Leichen, ebenso Basja, doch die Stockschläge brachten uns wieder auf die Beine. Einmal schien mir, ein alter Mann, dem das Gehirn aus dem Kopf quoll, sei mein Vater, doch es gelang mir nicht, näher heranzugehen. Wir begannen, Abschied zu nehmen, küssten einander. Wir erinnerten uns an Dora. Fanja konnte immer noch nicht glauben, dass es das Ende war: „Werde ich denn die Sonne und das Licht wirklich nie mehr sehen?“, sagte sie. Ihr Gesicht war blaugrau, und Vladja fragte immer wieder: „Gehen wir baden? Warum haben wir uns ausgezogen? Komm, Mama, gehen wir nach Hause, hier ist es nicht schön.“ Fanja nahm ihn auf den Arm, weil ihm das Gehen auf dem glitschigen Ton schwerfiel. Wir wurden weiter getrieben. Basja rang immer wieder die Hände und flüsterte: „Vladja, Vladja, warum du? Niemand wird je erfahren, was sie mit uns gemacht haben.“ Fanja drehte sich um und erwiderte: „Mit ihm sterbe ich ruhig, weil ich weiß, dass ich keine Waise zurücklasse.“ Das waren Fanjas letzte Worte. Ich hielt es nicht mehr aus, fasste mir an den Kopf und schrie wie verrückt. Ich glaube, Fanja hat sich noch umgedreht und gesagt: „Sei ruhig, Sara, ruhig.“ Hier reißt alles ab.

Als ich zu mir kam, dunkelte es bereits. Die Leichen, die auf mir lagen, bebten: Das waren die Deutschen, die für alle Fälle noch einmal schossen, bevor sie weggingen, damit die Verwundeten nachts nicht fliehen konnten. Wie ich aus einem Gespräch der Deutschen heraushörte, fürchteten sie, dass viele nicht tot seien, und sie irrten sich nicht. Es gab viele, die lebendig begraben waren, weil ihnen niemand helfen konnte – doch sie stöhnten und flehten um Hilfe. Irgendwo unter den Leichen weinten Kinder. Die meisten, besonders die Kleinsten, die die Mütter auf dem Arm getragen hatten (man hatte uns ja in den Rücken geschossen), waren den getroffenen Müttern unverletzt aus den Händen gefallen. So wurden sie unter den Leichen lebendig begraben.

[…]

Ich begann, mich unter den Leichen hervorzuarbeiten; mir rissen die Fußnägel ab, aber das bemerkte ich erst, als ich mich zu den Rojanovs durchgeschlagen hatte (am 24. Oktober), ich stellte mich auf und sah mich um – die Verwundeten bewegten sich, stöhnten, versuchten aufzustehen und fielen erneut hin. Ich begann nach Fanja zu rufen, in der Hoffnung, sie würde mich hören, ein Mann neben mir befahl mir, still zu sein; es war Grodzinskij – sie hatten seine Mutter umgebracht, er fürchtete, dass ich mit meinem Geschrei die Aufmerksamkeit der Deutschen auf uns lenken könnte. Eine kleine Gruppe von Leuten, die überlegt reagiert hatte und bei den ersten Schüssen in den Graben gesprungen war, war unverletzt geblieben – Vera Kul’man, Major Šmaevskij und Ulja (an den Familiennamen von Ulja erinnere ich mich nicht mehr). Sie baten mich inständig, Ruhe zu geben, ich flehte alle an, die losgehen wollten, mir bei der Suche nach Fanja zu helfen. Keiner drehte sich um, alle gingen weg. Grodzinskij, der an beiden Beinen verwundet war und sich nicht fortbewegen konnte, riet mir, zu verschwinden. Ich versuchte, ihm zu helfen, war jedoch allein nicht dazu in der Lage. Nach zwei Schritten fiel er wieder um und lehnte es ab, es weiter zu versuchen. Er riet mir, die anderen einzuholen. Ich saß und lauschte. Eine Greisenstimme sang „Lejtelach, Lejtelach“, und in diesem Wort, das sich endlos wiederholte, war so viel Schrecken. Irgendwo aus der Tiefe rief jemand: „Panočku, töte mich nicht, ich werde dir noch ein Geheimnis erzählen.“ Durch Zufall holte ich dann V[era] Kul’man ein; sie hatte die anderen, mit denen sie fortgegangen war, in der Dunkelheit verloren. So zogen wir denn zu zweit los – nur im Hemd, von Kopf bis Fuß blutverschmiert – und begannen, einen Unterschlupf für die Nacht zu suchen. Wir folgten dem Gebell eines Hundes, klopften an eine Hütte, aber niemand öffnete uns, klopften an eine andere, doch man verjagte uns, wir klopften an eine dritte, und hier erhielten wir einige alte Fetzen, um uns notdürftig bekleiden zu können. Man riet uns, in die Steppe zu gehen, was wir auch taten. In der Finsternis gelangten wir schließlich bis zu einem Heuschober, dort warteten wir die Dämmerung ab. […]