Dok. 07-010

Fayvel Vayner schreibt im Sommer 1941 über seine Flucht vor der heranrückenden Wehrmacht

Nun ist geschehen, was

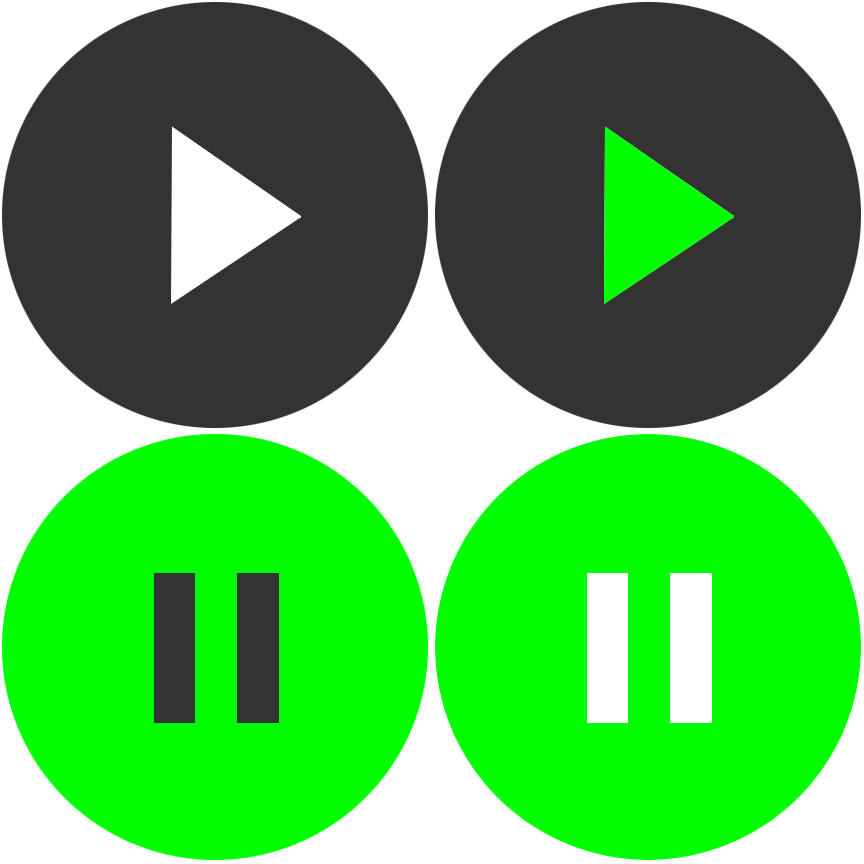

Staatsgrenzen von 1937

Staatsgrenzen von 1937 Staatsgrenzen und Grenzen der Unionsrepubliken der UdSSR 1938–1941

Staatsgrenzen und Grenzen der Unionsrepubliken der UdSSR 1938–1941 Deutsch-sowjetische Demarkationslinie im besetzten Polen vom 28. Sept.1939

Deutsch-sowjetische Demarkationslinie im besetzten Polen vom 28. Sept.1939 Grenze zwischen den eingegliederten Gebieten und dem Generalgouvernement

Grenze zwischen den eingegliederten Gebieten und dem Generalgouvernement

Fayvel Vayner (1898–1973), Förster; 1926 in Polen zu acht Jahren Haft wegen „staatsfeindlicher Umtriebe“ verurteilt, bis 1941 Förster in Postawy (Gebiet Wilna), 1941 Evakuierung in die Sowjetunion, Arbeit als Bergmann; 1946 nach Polen repatriiert, Leiter eines jüdischen Bildungsinstituts in Nowa Ruda, später Emigration nach Israel.

Handschriftl. Tagebuch

Postov, den 22. Juni 1941

Nun ist geschehen, was ich nicht laut auszusprechen wagte, von dem ich aber intuitiv fühlte, dass es kommen muss: Heute um 4 Uhr früh hat die nichtswürdige faschistische Schlange in Gestalt ihrer deutschen Armee den sowjetischen Staat überfallen, ohne einen Krieg zu erklären und ohne sich an den Friedensvertrag zwischen Deutschland und der Sowjetunion zu halten. Sie warfen Bomben auf friedliche Bürger, sie überquerten die Grenze, und es begann ein mörderischer Krieg zwischen zwei Systemen – einem sowjetisch-sozialistisch-kommunistischen und einem drakonisch-national-faschistischen. Kein kurzer, aber dafür ein entscheidender Krieg, der ein für alle Mal jene Macht erledigen wird, die alle Nationen, alle Völker unter dem faschistischen Stiefel knechten und sie vernichten will – als erstes [unser jüdisches Volk]. Die Stimmung in der Bevölkerung ist recht ruhig, keine Verwirrung, keine Endzeitstimmung, [es herrscht] ein großer Glaube an die Rote Armee, ihre Führung und die Arbeiter der ganzen Welt; dass sie sich wie ein Mann erheben werden, um dieses Krebsgeschwür, das die Menschheit im XX. Jahrhundert bedroht, im Kampf auszumerzen.

[23. Juni 1941]

Am zweiten Kriegstag [gibt es] keine Informationen von den Fronten, es wurden Verwundete von den Flugplätzen gebracht, die ohne Kriegserklärung hinterhältig bombardiert wurden. Das führte zu großer Verbitterung in der Bevölkerung gegen den faschistischen Aggressor. In allen Augen sieht man Hass gegen den Feind, die Gesichter sind angespannt, die Fäuste geballt. […]

24. Juni 1941. Postov

Wer noch die Möglichkeit hat, zieht fort oder, besser gesagt, flieht, egal wohin. Rund um das Rajkom Autos und Fuhrwerke, beim Rajispolkom dasselbe Bild. Die Arbeiter, die den Flugplatz bauen, fahren ab, die Bank zieht sich zurück, alle [staatlichen] Einrichtungen auch. Diejenigen, die nicht wegfahren können, die keine Möglichkeit dazu haben, laufen bedrückt herum, mit rotgeweinten Augen, denn jeder weiß, was bevorsteht. Ich habe mit meiner Frau und zwei kleinen Kindern die Stadt um 10 Uhr morgens verlassen und um 4 Uhr nachmittags das Städtchen Dunilovitsh erreicht. Um weiter zu kommen fehlte uns ein Transportmittel. Ich wendete mich ans Rajkom. Sie herrschten mich an, warum wir die Stadt verlassen wollten, wir würden dadurch nur Panik auslösen usw.

[…]

Dunilovitsh, 25. Juni, 1 Uhr mittags

Im Städtchen herrscht Aufruhr. [Die Mitglieder] des Rajkom, die mich gestern angeschrieen haben, sind [selbst] abgereist. Wer immer die Möglichkeit hat, fährt ab. Ich fand nirgendwo ein Fuhrwerk, um mit Frau und Kindern wegzufahren. Die Postover wie Veksler […] mit den Familien Matke Khadash, Shimen Gershn Tsaplovitsh und Stratsanski haben Pferde und transportieren alle Sachen. Die Pferde gehören nicht ihnen, sie bekamen sie vom Rajkom in Postov. Sie versprachen, dass sie meine Frau und die Kinder mitnehmen, lehnten es [später aber] kategorisch ab. [Es herrscht] eine bedrohliche Stimmung. Es kam ein Gerücht auf, Dokshits sei schon von den Deutschen eingenommen. Das sei nicht weit von Dunilovitsh, und wer die Möglichkeit habe, zu Fuß zu fliehen, solle es tun. Meine Frau begann, auf mich einzureden, ich solle zu Fuß fliehen und sie mit den Kindern zurücklassen, und das tat ich dann. Ich tat es wohl wissend, dass ich meine Familie in den Fängen eines Raubtiers, der deutschen Soldaten und ihrer Gräueltaten, zurücklasse. Mir war aber andererseits klar, dass, wenn ich bliebe, mich die Polen, von denen noch viele dageblieben waren, in Stücke reißen würden, noch bevor die Deutschen kämen. […]